L’histoire humaine est marquée par un cycle répétitif : une innovation émerge, suscite des craintes, puis s’impose comme indispensable. Avant 1950, des technologies aujourd’hui banales : l’électricité, le train, les vaccins ont traversé des controverses violentes, des débats philosophiques et des résistances culturelles.

Explorons comment ces inventions, perçues comme des menaces, ont transformé nos vies.La révolution de la communication : Des caractères mobiles aux ondes hertziennes

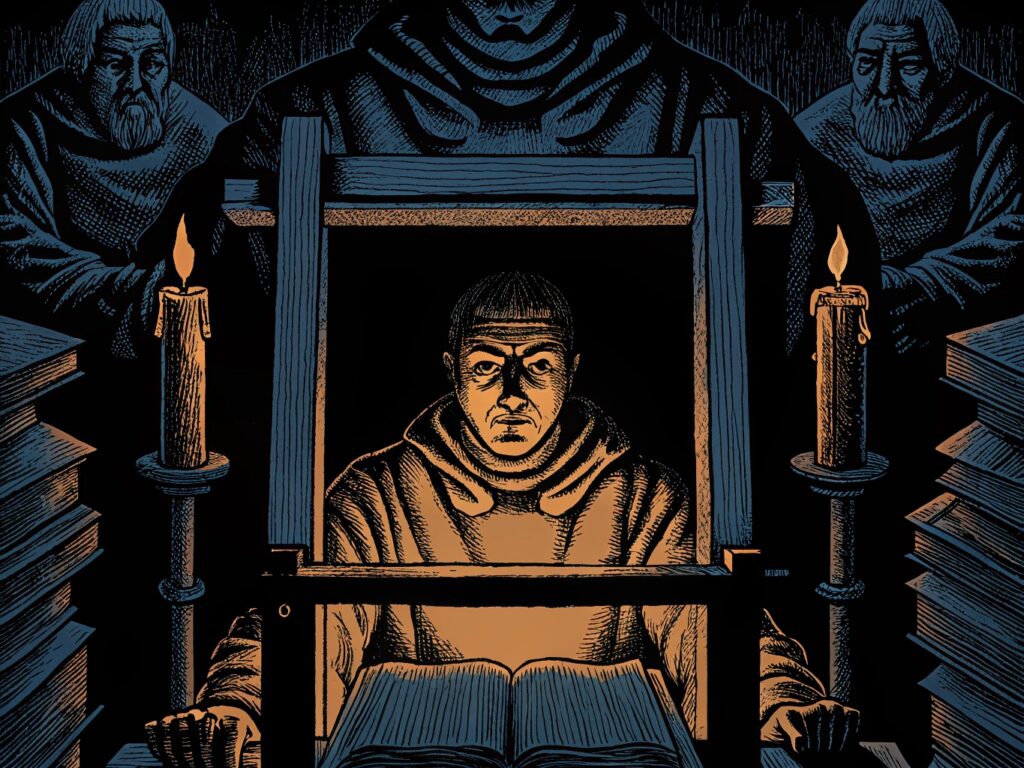

L’imprimerie (1440) : Quand l’Église redoutait le savoir

Contexte : Gutenberg multiplie la production de livres, ébranlant le monopole des moines copistes et favorisant une diffusion du savoir à une échelle inédite. En offrant un accès plus large aux textes religieux, scientifiques ou philosophiques, cette invention catalyse la Renaissance et accélère l’émergence de mouvements intellectuels et culturels dans toute l’Europe.

Peur : Des édits royaux interdisent l’impression non autorisée, redoutant une diffusion de pamphlets critiques, plus difficiles à censurer. Les moines copistes voient leur statut menacé, suspectent la technique de déshumaniser la création du livre et craignent l’apparition exponentielle d’erreurs ou d’hérésies. Dans certaines régions, on murmure que le bruit des presses attire les mauvais esprits.

Acceptation : En 1539, François Ier impose le français dans les actes officiels, stimulant la demande d’imprimés.

Impact actuel : 2,2 millions de livres publiés annuellement. L’UNESCO estime que 86 % des adultes savent lire grâce à la démocratisation du livre.

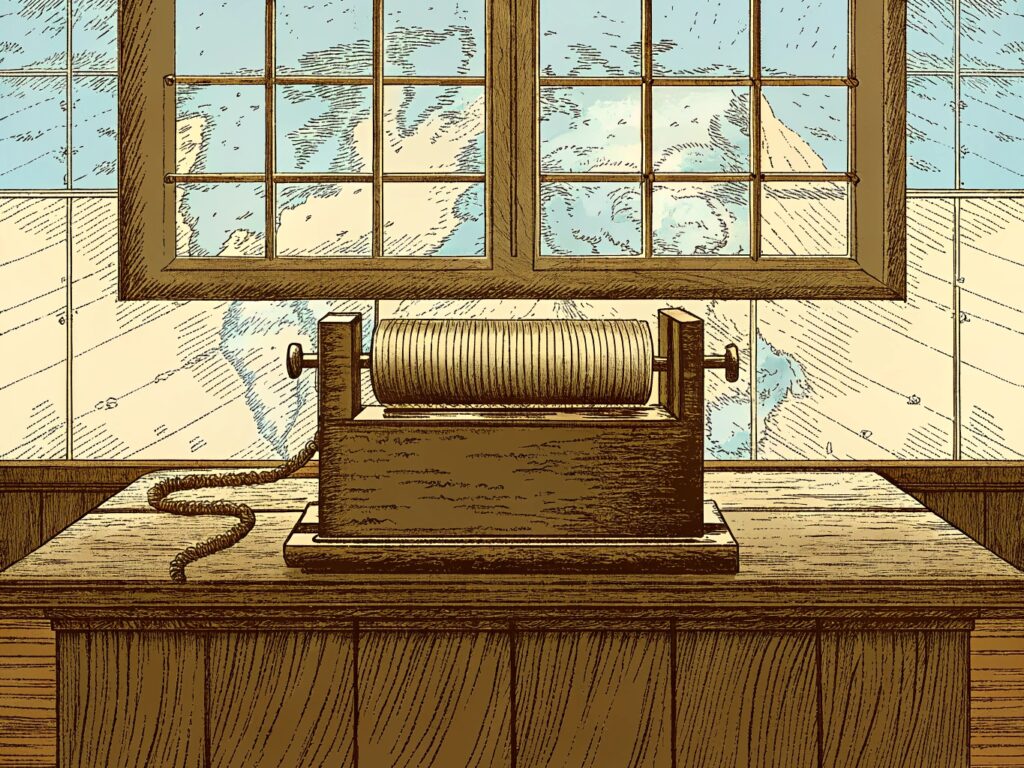

Le télégraphe (1837) : L’ancêtre troublant des réseaux sociaux

Contexte : Morse instaure une communication quasiment instantanée sur de longues distances, bouleversant le commerce et la presse. En réduisant considérablement le délai de transmission des informations, le télégraphe préfigure l’ère des réseaux mondiaux et préfigure le rôle stratégique des communications dans les conflits et la diplomatie.

Peur : Des sceptiques affirment que les signaux peuvent manipuler l’opinion en un temps record et diffuser de fausses rumeurs plus vite que les crieurs publics. Certains superstitieux assimilent le claquement des codes à un langage diabolique. Les lignes, jugées dangereuses, sont parfois coupées par des paysans craignant qu’elles n’attirent la foudre.

Acceptation : En 1865, le câble transatlantique réduit la communication Europe-Amérique de 3 semaines (bateau) à quelques minutes.

Héritage : Les câbles sous-marins, toujours utilisés, transportent 99 % du trafic Internet mondial.

Le téléphone (1876) : Du « jouet scientifique » à l’outil vital

- Contexte : Bell convertit la voix en impulsions électriques, rapprochant les individus et les entreprises comme jamais auparavant. De la vie quotidienne aux affaires internationales, cette nouvelle capacité à échanger en temps réel crée une révolution de l’information, marquant le début d’une ère hyperconnectée.

Anecdote : Graham Bell propose en 1879 de saluer les interlocuteurs avec « Ahoy! », mais Edison impose « Hello! ».

Peur : En 1880, des médecins publient des mises en garde sur l’action magnétique du combiné, accusé d’affecter le système nerveux. Dans certaines campagnes, les fils sont considérés comme un piège à confidences, capable d’espionner la vie privée. On prétend que les pylônes téléphoniques provoquent la stérilité du bétail.

Acceptation : Pendant la Première Guerre mondiale, le téléphone de campagne sauve des milliers de vies en coordonnant les tranchées.

Aujourd’hui : Les appels VoIP (Internet) représentent 60 % des communications mondiales.

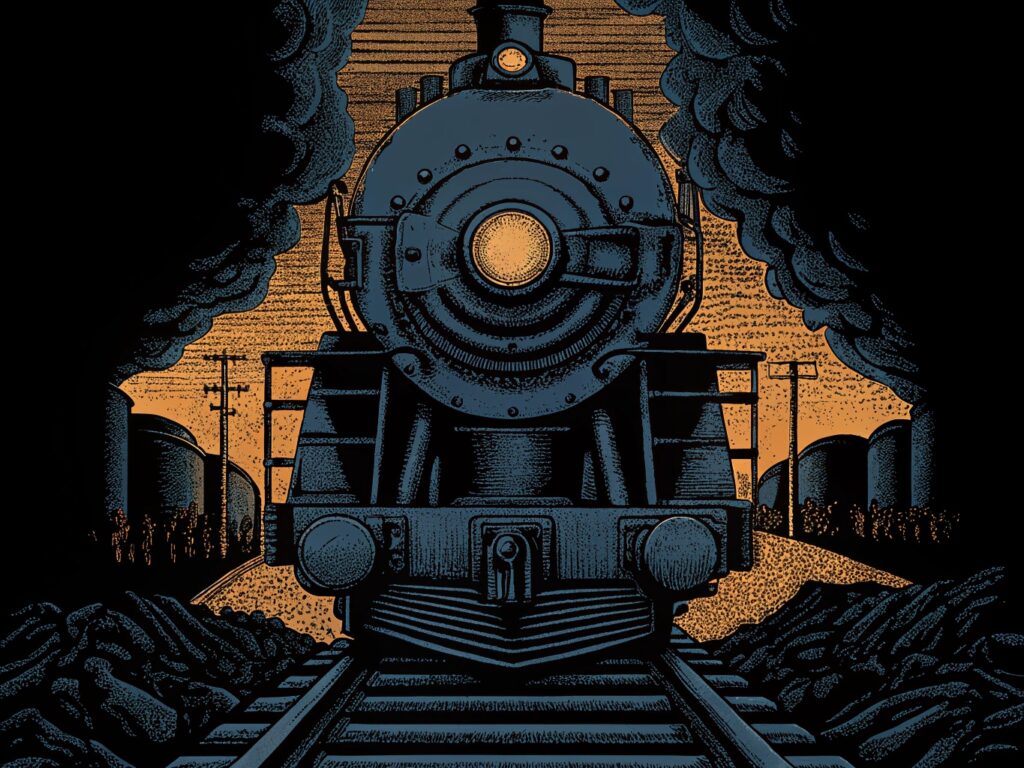

La machine à vapeur (1712) : La force qui divisa l’Europe

Contexte : Dès la fin du XVIIᵉ siècle, Denis Papin imagine la force contenue dans la vapeur pour actionner un piston, mais c’est Thomas Newcomen qui, en 1712, réalise la première machine destinée à pomper l’eau des mines. Son dispositif, quoique rudimentaire, montre déjà le potentiel énorme de cette énergie. James Watt perfectionne l’engin dans les années 1760, ajoutant un condenseur séparé pour limiter les pertes de chaleur. Cette avancée cruciale propulse le Royaume-Uni en tête de la Révolution industrielle : le charbon alimente les manufactures, les voies ferrées, puis les navires. L’Europe bascule dans une ère de production de masse et de transports rapides, pendant que l’image de la locomotive, fumante et bruyante, devient le symbole d’un progrès à la fois fascinant et redouté.

Peur : En 1812, Luddites craignent la destruction de l’emploi artisanal et mènent des attaques nocturnes contre les manufactures mécanisées. Des familles redoutent la fumée noire, jugée hautement toxique pour la santé. On murmure que son bruit sourd appelle la colère divine et effraie bétail et chevaux.

Acceptation : La France de Napoléon III adopte la vapeur pour moderniser sa flotte, rivalisant avec l’Angleterre.

Impact actuel : Les turbines à vapeur génèrent 80 % de l’électricité mondiale (charbon, gaz, nucléaire).

L’automobile (1886) : De l’attelage sans cheval au symbole de liberté

Contexte : Benz en 1886 conçoit la première voiture à moteur, transformant les modes de déplacement, l’urbanisme et les mentalités. Au fil des décennies, l’automobile devient un symbole de liberté individuelle et d’émancipation sociale, tout en soulevant des défis liés à la congestion urbaine et à l’environnement.

Peur : Certains « experts » clament qu’à plus de 15 km/h, le corps humain est exposé à une souffrance mortelle. Des villageois érigent des barrières pour interdire la traversée des « monstres pétaradants ». Le vacarme du moteur effraie chevaux et passants, suscitant des pétitions pour bannir ces engins. En 1899, la duchesse d’Uzès, première Française à obtenir un permis, est condamnée pour excès de vitesse… à 13 km/h.

Acceptation : Pendant la Grande Dépression (1930), les constructeurs américains créent le concept de « crédit automobile » pour relancer les ventes.

Impact actuel : Les embouteillages à Paris coûtent 6,9 milliards d’euros par an en perte de productivité.

Médecine : Des remèdes maudits aux miracles modernes

Les vaccins (1796) : La croisade de Pasteur contre les rumeurs

Contexte : Edward Jenner (1796) démontre l’efficacité de la variolisation, inaugurant la vaccination moderne et ouvrant la voie à Pasteur (1885) pour éradiquer diverses maladies infectieuses. Cette avancée majeure réduit la mortalité et modifie le rapport à la santé publique, instaurant la prévention comme pilier fondamental de la médecine.

Anecdote : Pasteur vaccine Joseph Meister, un enfant mordu par un chien enragé. Le garçon survit, mais les détracteurs accusent Pasteur de sorcellerie.

Peur : En 1905, lors de la « Revolta da Vacina » au Brésil, on croit que le vaccin viole la volonté divine et contredit la loi naturelle.

Acceptation : En 1979, l’OMS déclare la variole éradiquée. Coût total de la campagne : 300 millions de dollars (moins que le budget d’un film Marvel).

Aujourd’hui : Les vaccins COVID-19 ont généré 1 000 milliards de dollars de PIB supplémentaire en 2021.

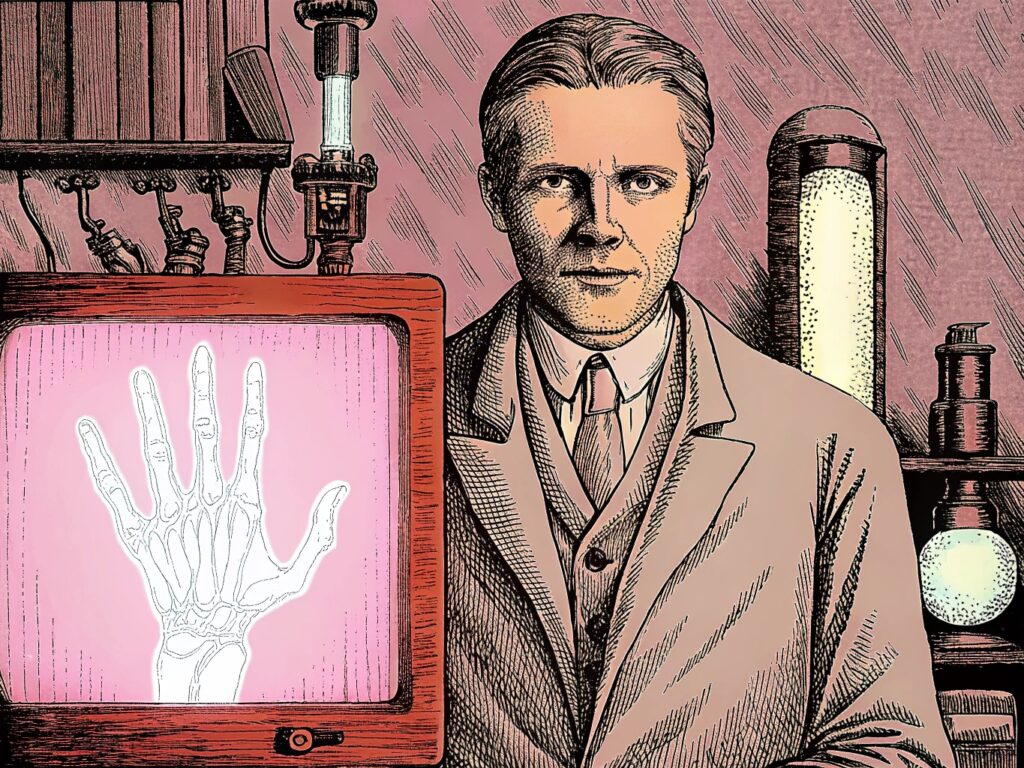

Les rayons X (1895) : La découverte qui tua ses pionniers

- Contexte : En 1895, Wilhelm Röntgen, professeur de physique à l’université de Wurtzbourg en Allemagne, mène des recherches sur les décharges électriques dans des tubes à vide. Un soir, alors qu’il expérimente sur les rayonnements produits par ces tubes, il remarque par hasard qu’une plaque de carton recouverte de sel de baryum, située à plusieurs centimètres de la source, s’illumine faiblement. Intrigué, il comprend que quelque chose traverse la matière et impressionne l’écran : il vient de découvrir un nouveau type de rayons, qu’il baptise « rayons X » pour souligner leur caractère inconnu.

- Peur : A la mort d’Elizabeth Fleischman nourrit la peur d’une technologie « mortifère ». Dans les années 1920, des boutiques vantent les rayons X comme « miracles de vitalité » mais suscitent l’effroi quand apparaissent des cancers inexpliqués. En 1930, certains journaux prétendent qu’on pourrait lire dans les pensées ou percer les secrets d’alcôves grâce à ces ondes invisibles.

- Acceptation : En 1943, le projet Manhattan utilise la radiographie pour étudier les effets des radiations sur les soldats.

- Aujourd’hui : Aujourd’hui, la radiographie, la mammographie, le scanner et l’IRM (qui n’utilise pas directement des rayons X mais en prolonge la logique d’imagerie) ont transformé la médecine moderne. Les rayons X continuent de révéler des trésors enfouis, qu’il s’agisse de fractures anciennes ou de chefs-d’œuvre dissimulés sous la peinture.

Les antibiotiques (1928) : Le champignon qui divisa la science

Histoire : La pénicilline est découverte par accident : une souche de Penicillium contamine une boîte de Petri dans le laboratoire de Fleming. Face à des maladies autrefois incurables, cette innovation propulse la médecine vers une maîtrise accrue des bactéries.

Peur : En 1930, des médecins conservateurs craignent une rupture de l’équilibre corporel et clament que le corps doit se défendre seul. En 1943, un sondage révèle que la moitié des Américains voient la pénicilline comme une « arme secrète ennemie ». Des médecins militaires redoutent la création de bactéries « superpuissantes », alimentant la psychose d’une guerre bactériologique.

Acceptation : Entre 1944 et 1945, la production de pénicilline passe de 21 à 6 800 milliards d’unités, sauvant des milliers de soldats.

Énergie et quotidien : De la bougie à la fée électrique

L’électricité (1879) : La guerre des courants

Contexte : Edison et Tesla démocratisent l’énergie électrique, éclairant les villes, automatisant l’industrie et façonnant la modernité. L’éclairage public, les communications et les machines électriques transforment radicalement la vie quotidienne, tout en suscitant débats et compétitions technologiques entre leurs partisans.

Anecdote : En 1903, Edison électrocute un éléphant pour discréditer son rival.

Peur : En 1913, des paysans français refusent les poteaux électriques, persuadés qu’ils attirent la foudre et détruisent les récoltes. Des pamphlets de 1920 annoncent que l’éclairage nocturne dérègle le sommeil et provoque la folie.

Acceptation : En 1938, le gouvernement français lance l’électrification rurale : 90 % des foyers sont connectés en 20 ans.

Aujourd’hui : Une panne d’électricité coûte 50 000 euros par minute à la Bourse de Paris.

Le réfrigérateur (1834) : Du saloir à la chaîne du froid

Contexte : L’introduction du froid artificiel permet de conserver aliments et médicaments plus longtemps. Cette innovation réduit le gaspillage, améliore la santé publique et favorise le commerce international, en imposant progressivement une culture de la fraîcheur.

Innovation : Le premier frigo domestique (General Electric, 1927) coûte 525 dollars (l’équivalent de 8 000 dollars aujourd’hui).

Peur : Dans les années 1930, des journaux français publient des avertissements sur la « mort glacée » : consommer trop d’aliments réfrigérés rendrait malade. En 1935, des ligues de ménagères traditionnelles manifestent pour défendre la salaison et la conservation « naturelle ». Des rumeurs persistent selon lesquelles refroidir trop vite la viande la rendrait « toxique ».

Acceptation : Pendant la Seconde Guerre mondiale, les réfrigérateurs militaires conservent le sang des transfusions.

Impact actuel : 25 % de la nourriture mondiale est perdue faute de froid, contre 5 % dans les pays équipés.

Culture et société : Des écrans qui réinventèrent l’humain

Le cinéma (1895) : Des frères Lumière à Netflix

Contexte : Les frères Lumière (1895) projettent les premières images animées, donnant naissance à un art profondément populaire et commercial. Rapidement, le cinéma devient un puissant moyen d’expression et de divertissement.

Anecdote : Le premier film pornographique, Le Coucher de la Mariée, est produit en 1896… et interdit une semaine plus tard.

Peur : Dès 1896, le clergé français fustige l’illusion des images, craignant la propagation d’« idées perverses » hors du contrôle moral. En 1915, le pape Benoît XV dénonce le cinéma comme « corrupteur de la jeunesse ». Vers 1920, des médecins prédisent qu’une exposition prolongée à l’écran pourrait rendre les spectateurs épileptiques ou hypnotisés.

Acceptation : Pendant l’Occupation, le cinéma français produit des chefs-d’œuvre comme Les Enfants du Paradis (1945), symbole de résistance culturelle.

Aujourd’hui : Netflix dépense 17 milliards de dollars par an en contenus, soit 10 fois le budget du cinéma français.

La radio (1895) : Des ondes qui unirent les nations

- Contexte : Marconi met au point la transmission d’ondes hertziennes, ouvrant la voie à une diffusion à grande échelle de l’information et du divertissement. En connectant des auditeurs de tous horizons, la radio devient un vecteur de cohésion sociale et politique, tout en révolutionnant la communication de masse.

Histoire : En 1938, l’adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes d’Orson Welles provoque une panique générale aux États-Unis.

Peur : Dès 1940, certains politiques y voient un outil de propagande capable de « laver le cerveau des masses ». Des éleveurs s’opposent à l’installation d’antennes, persuadés que les ondes affectent la santé de leur bétail.

Acceptation : En 1940, la BBC diffuse des messages codés à la Résistance française via l’émission Les Français parlent aux Français.

Impact actuel : 3,9 milliards d’auditeurs dans le monde, dont 85 % dans les pays en développement.

L’innovation, une danse entre peur et espoir

Les technologies d’avant 1950 rappellent que le progrès naît souvent du chaos. Hier, on brûlait les livres ; aujourd’hui, on craint les algorithmes. Pourtant, ces innovations ont survécu grâce à leur utilité concrète : sauver des vies, connecter les peuples, libérer du temps. À l’ère du réchauffement climatique et de l’IA, ces leçons sont vitales : réguler sans étouffer, innover sans mépriser les craintes. Comme le disait Victor Hugo, « On résiste à l’invasion des armées ; on ne résiste pas à l’invasion des idées. »

Chiffres clés

- Imprimerie : Plus de 2,2 millions de nouveaux titres sont publiés chaque année dans le monde, alors que le taux d’alphabétisation a bondi à 86 % globalement.

- Téléphone : Plus de 8 milliards d’abonnements mobiles actifs à travers la planète, soit plus que la population mondiale.

- Télégraphe/Internet : 99 % du trafic Internet transite encore par des câbles sous-marins, héritage direct des liaisons télégraphiques transatlantiques.

- Machine à vapeur : 80 % de l’électricité mondiale repose toujours sur des turbines à vapeur (charbon, gaz, nucléaire).

- Automobile : 1,4 milliard de voitures circulent aujourd’hui, générant des enjeux majeurs de pollution et d’infrastructures.

- Vaccins : Environ 3,5 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à la vaccination (polio, rougeole, tétanos…).

- Rayons X : 4,6 milliards de radiographies effectuées annuellement, dont plus de 30 millions en France.

- Antibiotiques : World Health Organization (WHO) estime que 10 millions de vies sont sauvée dans le monde chaque année.

- Électricité : En France, 99,8 % des foyers sont raccordés au réseau ; une panne de 30 minutes coûte environ 25 millions d’euros à l’économie nationale.

- Réfrigérateur : 90 % des ménages dans le monde développé en possèdent un, contribuant à réduire de 40 % les pertes alimentaires dans ces régions.

- Cinéma : Plus de 42 milliards d’euros générés par l’industrie cinématographique mondiale en 2022, dont 17 milliards investis par les plateformes de streaming.

- Radio : 44 000 stations recensées dans le monde ; 3,9 milliards d’auditeurs réguliers, particulièrement nombreux dans les zones rurales.

© 2025 – Rédigé et illustré par Florent Chevalier, Spécialiste en curiosité numérique.

Laisser un commentaire / une idée / compléter...